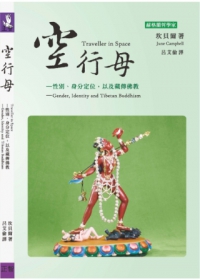

內容简介

|

本书作者為苏格兰哲学家,嚮往佛教深妙的哲学内涵,进入当年盛行於欧美的藏传佛教密宗,担任卡卢仁波切的翻译工作多年以后,被邀请成為卡卢的空行母(又名佛母、明妃),开始了她在密宗裡的实修过程;后来发觉在密宗双身法中的修行,其实无法成佛,也发觉密宗对女性歧视而处处贬抑,并剥夺女性在双身法中担任一半角色时应有的身份定位。当他发觉自己只是修身法中被喇嘛利用的工具,也发现密宗的父权社会控制女性的本质;於是伤心地离开了卡卢仁波切与密宗,但被恐吓不许讲出她在密宗裡的经歷与观察,否则将被咒杀死亡。后来他去加拿大定居,十餘年后才摆脱这个恐吓阴影,将亲身经歷及观察到的事实写下来出版,公诸於世。此书所说具有针对藏传佛教而作学术研究的价值,也使人认清藏传佛教的实质,已入、未入藏传佛教者都宜先读為快。 |

。

2001年於爱丁堡

平实序

本书作者坎贝尔女士现在旅居加拿大,於某大学执教。本书為其力作,名為《空行母》,是叙述藏传佛教教义中的修行女性,在藏传佛教教义中分担了无上瑜伽乐空双运的一半角色,但并没有扮演一半角色时应有的正当名分。作者以此為题,探讨了空行母-佛母或称明妃-在藏传佛教裡的身分定位,藉此探讨女性在密宗被岐视、被压制的不平等地位,由此衍伸而从性别上面讨论了藏传佛教违背佛教的缘起性空观与求解脱的实质。因為是从性别的主题出发来探讨,所以作者对於女性在藏传佛教中的地位作了很深入的讨论,也说明了藏传佛教的教义与行门,自始至终都不离男女两性的性徵(性器官);是故作者在实质上是对藏传佛教四大教派共通的无上瑜伽乐空双运的教义,作了明确的举示,因為作者曾担任藏传佛教中非常有名的卡卢仁波切的英文翻译多年,后来又被请求成為卡卢仁波切的祕密佛母多年。当作者亲自参与藏传佛教教义的实修多年以后,身心受创极深,不得不远离藏传佛教。直到卡卢仁波切死后多年,才终於摆脱卡卢邪咒恐吓的阴影,鼓起勇气加以探讨而有此书问世。

本书对於藏传佛教中的女性地位有非常深入的探讨,提出证据显示藏传佛教中的教义理论与修行,都是以男性為尊,女性(称為佛母或明妃、空行母)只是被当作工具使用而没有平等的地位。但在正统佛教中并没有这种问题存在,因為正统佛教中的南传佛法实修都是否定色身与识阴六识的,不可能认同双身法的乐空双运求取淫乐的理论与行门,才能断我见而证初果;进而远离欲界境界,彻底断绝心中对男女欲的贪爱才能到达色界境界,方始证得三果;然后要尽弃五阴(包括一切粗细意识自我)才能证得四果,死后弃尽五阴自我而不再受生於三界中,全然没有自我存在以后才能解脱生死轮迴之苦,是故绝对不可能认同藏传佛教男女合修的乐空双运理论与行门。这样的解脱道理论与实修,是把一切有情的五阴全部否定而捨弃的,自然没有男性与女性的差异性可说,当然就没有女性在解脱道中实修时被岐视的问题存在;所以本书作者探讨的藏传佛教教义与传承中岐视女性地位的事情,在正统佛教的解脱道教义与行门中并不存在。至於正统佛教中的大乘佛法成佛之道,其教义架构与实修法门,都是以实证第八识心如来藏為标的,然后转依所证的第八识心无分别境界而住;如是第八识的无分别境界中,语言之道、男女之分、世间六尘皆不能到;故说如来藏之实相境界中迥绝六尘,言语道断、分别俱泯,尚无男女可言,遑论男女性别的高下之分,当知绝无藏传佛教教义及行门中岐视女性之实质。

又,正统佛教所证第八识如来藏,是能生有身、觉知心及世界宇宙的常住不变心,人人皆有而悉皆唯我独尊-不与万法為侣。此心离见闻觉知而能生万法,故名实相法界;但藏传佛教所说的成佛境界都只是欲界人间的男女淫乐觉受境界,无涉於实相法界,始终不离现象界的人间境界,永远都不能脱离欲界的六尘境界-特别是人间的男女大欲贪著境界,迥异实相法界永无人我、绝无六尘的涅槃寂静的境界。故说藏传佛教的修行全在色身与识阴六识的淫欲境界中打转,始从天竺的坦特罗佛教流传於旧,又於国际社会而演化到今天,依旧未能丝毫脱离色阴与识阴的范畴,而对外宣称是最高级的佛教,诚属欺世盗名、骗取佛钱财及色身供养之仿冒佛教。如是已歷千餘年之大骗局,在拙著《狂密与真密》中鉅细靡遗举证辨正后,如今作者以此书探讨女性在密宗裡的地位时,亦如实显示了此一事实。

如上所言,正统佛教中的声闻菩提、缘觉菩提-今天的南传佛教-是全面否定有情身心而想要尽弃尽捨的,死后方能进入无餘涅槃而灭尽五阴身心,所以是将一切有情平等看待而应全部灭度的,当知连男女平等或不平等的学理也不存在,故无本书作者所说藏传佛教教义与行门中岐视女性的问题存在。从正统佛教的大乘传承事实中也显示此一事实:正统佛教的大乘佛法是成佛之道,实证及转依第八识离六尘境界的无分别性实相法界,其中连有情身心都不存在,当知更无男女身分可言,由此可知大乘佛教中绝无男女身分高下的差异性可说;以此缘故,佛世亦有童女 迦叶率领五百丘人间弘法度眾之伟大事跡,具载於汉译四大部《阿含经》中,当知正统佛教中绝无岐视女性之教义与事实。揆诸於现代正觉同修会中的弘法事相亦复如是,秉持同一教义与实证,所证及悟后转依境界中,都无六尘、言语、男女、有情,正是无餘涅槃中的绝对寂静境界,名為本来自性清净涅槃,方属大乘佛法之见道贤圣,如实相境界中绝无男尊女卑之可言者。

正统佛教之大乘法中如是开悟见道,依之继续修行多劫之后,始能具足成就佛菩提道;反观藏传佛教所谓即身成佛者,皆未知三乘菩提、全面误会正统佛教(密宗所谓的显教),连三乘菩提中最极粗浅的声闻菩提初果圣者所断我见,亦皆全未能断,都落入识阴粗重我之中,更执著色身所有之身识淫乐触觉等我所境界,而言无我、空性、开悟、成佛,皆成奢谈。如是不离凡夫邪思,更落入欲界邪淫大贪之中,尚不足以求生欲界天中,永与色界诸天境界绝缘,以言即身成佛,即属欺世盗名世人财色之徒,尚不足与言声闻菩提,当知绝缘於大乘佛法及实修也。

藏传佛教将空行母-实体明妃-视為佛母,尊為能使学密之喇嘛或男性成佛之重要有情,理应与传承谭崔法门的喇嘛平等地位而共弘传;然而藏传佛教中的教义弘传与法脉传承却都以男性為尊,不肯由女性分享转世之传承地位,是故建立了父权传承的单一性别世系。这种矛盾之事在政教合一而且资讯封闭与文盲的旧中才有可能存在,随著达赖到外国而求生存时,所携大量金银财宝终究坐吃山空,不得不向外国人弘扬藏传佛教教义以吸收新的信徒,获取名闻利养而求政府之生存空间。如是广為弘传之结果,不可避免地要与非文盲而具有素养的欧美女性接触,乃至吸收如是欧美女性為信徒,以获得支持。於是父权世系而岐视女性的藏传佛教法脉传承,与其教义中本应男女平权的乐空双运修法之矛盾事实,必然会在欧美女性参与修行而深入理解时,不断地举发出来而公诸於世;本书只是其中之一,并非空前亦非绝后,未来仍将不绝如缕。

由是缘故,藏传佛教在海外的传承,未来必将渐渐演变而不可免,随著喇嘛们努力修行乐空双运而不断地爆发性侵女性的丑闻,以致不断地被欧美人士讨论其教义所產生之问题;藏传佛教因此必须开始修改或演变其教义以求生存於欧美世界中,必将因為演变而渐渐融入欧美社会,最后在数百年内被欧美的宗教与社会同化,终将渐渐消失於国际社会中。至於留存在新中的藏传佛教,则因政教合一的奴役政权瓦解,政府开始扫除文盲的教育政策,以及藏传佛教教义开始被实证正统佛教三乘菩提的菩萨们所辨正,使其教义中处处不符正统佛教教义与实修内涵的事实,渐渐被广泛而长期讨论及披露,显示藏传佛教从裡至外皆属仿冒佛教之本质。如是事实将在新渐渐為人所熟知,当新之高层佛教人士渐渐熟知并理智探讨一段时期之后,必然开始从上而下、风行草偃,渐渐改弦易辙,终至影响整个新佛回归原本清净、无我、解脱、实相等大乘佛教教义与境界。

本书所说的佛教,通常是指海外而由达赖领头的喇嘛教-他们自称為藏传佛教;只有少数地方所说的佛教系指正统佛教。书中所说的佛法虽非真正佛法而属於藏传佛教的乐空双运法门,但作者探究藏传佛教的本质与女性被岐视的事实,颇有可供参考之处,可供学术界、社会人士加以探讨与理解。又书中披露了密宗的内幕,是作者之亲身经歷而非传闻,实有其学术价值,亦可供一切深入正统佛教理论及实修者参考,从书中所说之事实亦可印证藏传佛教依附佛法的外道法本质;也显示一切非了义、非究竟法之宗教,不能迴避持续演变之必然性。由有如是多种原因,应予出版以供佛教界、学术界、读者们瞭解,一窥藏传佛教内幕。

平实谨识

公元二O一二年初夏 于竹桂山居

摘录二

正如我已经提到的,在本身,主要的佛母角色由度母所扮演,通常人们供奉的是她的绿色身相,但也有人供奉她以观音的配偶身分所呈现的白色身相。度母有 21(7乘以3的神奇数字)个公认的身相。度母也也呈现与早期观音相同的传奇身相特徵—她的手掌和脚掌中有眼睛,并手持一朵莲花。在日本,她被描绘為手持一朵蓝色莲花或是一个石榴。她以姜姑莉(Junguli)的白色身相,被祈求治疗蛇咬伤,她四隻手当中的一隻握著一条白蛇。在日本,蛇女神是萨罗斯瓦蒂(Sarasvati)的分身,她以白蛇的身相被供奉,据说人们对她的供奉可能起源於西元六世纪的一个传说—在中国北边有一个「以蛇為丈夫的女人王国」。 无论如何,眾所周知,在印度教坦特罗的修行中,利用性力(sakti)所唤醒的性能量称為拙火昆达里尼(kundalini),人们将它呈现為一条蛇的样子。

所有这些联想、传说与神话,清楚地将莲花神标记為女性性徵与生殖力的主要象徵。后来,她逐渐丧失了原有的重要性,而其特徵也被收摄至不同的男、女神祇身上;这反映了社会的演变:人们已不再供奉和崇拜女性了,而有组织且理智的父权法则也取代了母亲崇拜及牵涉魔力的迷信仪式。然而,社会并未彻底地演变,因為在那个极為多元化且以游牧為主的地理环境中,民眾对自然界的力量特别敏感,因此萨满教的成分一直无法完全被灭除。我们可以从人们对藏传佛教男神观音的咒语「俺嘛呢叭咪吽」(Om Mani Padme Hum)之詮释中,找到宗教象徵演变的证据。此咒语普遍被翻译為「向莲花中的宝石致敬」,并被视為坦特罗修法的隐喻,「宝石」代表(的头端)(phallus),而「莲花」则象徵(vagina),但很多学者〔译註:為遮掩双身法的祕密〕并不同意这种詮释。

首先,虽然padma明显指的是,但将mani解释為「」并没有太大的服力。在一些梵文词典中,mani确实含有「」的意思, 但有趣的是它还带有的含义。 在几乎所有被巴拉蒂(Bharati)称作坦特罗的「有意语言」 之实例中,都被隐喻為梵文的vajra(金刚),藏文的dorje(多杰)。然而,mani在梵文中的字面意思则是「珍珠」、「宝石」。文的同义字mutig与norbu并不具有的隐喻,而是把神祇与其更古老的身相以及有关珍珠和宝石的传说联结在一起。A.H.弗兰克(A. H. Francke)在他的一篇解释该咒语含义的文章中指出,padme中的「e」是以「a」结尾的阴性名词的呼格。 他主张该咒语是在称呼名為玛尼帕德玛(Manipadma)的女神—「宝珠莲花之神」 (粗体字為作者本人之强调),或珍珠莲花女神,这样一个称号也可以贴切地适用於中国观音(Kuan-Yin)以及观音(Chenrezig)的前身女神,在古代呈现的不同身相;依照上述之解读方式,该祈愿文便成為祈颂女性根本性徵—即之神—很有力量之咒语。

龙钦巴(Longchenpa)的古代作品进一步证实了上述论点;根据他的查证,想称呼守护神时,「你应该以梵文召唤他的名字,在前面加上俺(Om)音节,并以哈(Ah)或吽(Hum)作结尾。」 然而弗兰克(Francke)更进一步提出,其他看似与男神相关的咒语也使用了相似的呼格,也可用来称呼女神,例如文殊师利(Manjusri)与金刚手(Vajrapani)的咒语;这二位神祇与观音(Chenrezig)经常以三位一体的方式出现。他对这种反常现象的看法是,该咒语可能是用来称呼神祇的配偶,因為她被认為具有更强大的神力,而随著时间的流逝,人们為了配合佛教的图像学,而对该咒语作了一些调整。在印度也可以看到相似的过程。根据印度教信仰,地球的水是女性、母性的,而从海洋出现的宇宙莲花则被称作「地球上的最高形式」或「湿气女神」。 在神话中它被拟人化為母神,透过她,至上的创造得以啟动,如约瑟夫.坎贝尔(Joseph Campbell)所指出的,古代印度母神—坦特罗佛教神祇般若佛母(Prajnaparamita)乃是以她為典型而塑造,她后来示现的身相是坐在一朵莲花上、左手持著一朵莲花—「人们把她从莲花上移开,而梵天(Brahma)则代替她坐到莲花上。」 约瑟夫.坎贝尔声称,这件事背后的原因是「全然遵从父权主义的武士牧人到来」之后, 便开始安顿属於他们父权制裡的男神。儘管坎贝尔承认中国的观音女神回归「到了其原型本质」, 但他察觉到了其生育力的衰退与丧失,特别是莲花神在的形象失去了女性的性别,而其特徵则被收摄至男神观音身上。

认為男神观音、文殊师利与金刚手的特徵与性质是参考早期的女神,这是一个值得关注的论点,特别是如今经常看得见他们三位一体的身相,与古代人在世界其他地方供奉的三面女神很类似。因此,有些评论者主张,三位一体的神祇象徵著的崇拜,因為男神之所以展现一些女性特质是因為他经由演变而体现了母亲的无意识意象,而非将它取代。因此,男神观音被描述為「一位无性别的母亲」, 「最坏的情况是一位女性,而最好的情况是一位无性别的青年。」

这种佔据并收摄女性的图像,显示了女性的象徵在歷史上的价值已逐渐削弱了。此外,人们背叛了父系思想中的一个要素,因為象徵性地体现女性特质的男性,所表徵的乃是一种具有广泛意义的形象。玛丽.戴利(Mary Daly)在詮释狄奥尼索斯(Dionysus)〔译註:酒神]的神话时,探讨了一个女性被男性收摄的相似例子:她把阿波罗(Apollo)与狄奥尼索斯分别在希腊神话中的形象,以及在现代教神学中的象徵意义拿来作比较和比对。阿波罗被视為代表狂暴猛烈的男子气概,他对整个现代歷史造成了至高无上的影响;相形之下,狄奥尼索斯就像男神观音一样,体现了母亲的无意识意象,且被描述為具有「女性」本质。就像男神观音,狄奥尼索斯也是从一位男性(父亲)神祇身体的一部分—宙斯(Zeus)的大腿—出生的(在宙斯毁灭了怀著狄奥尼索斯的塞墨勒(Semele)之后出生),据说一些教神学家现在主张要将狄奥尼索斯重新塑造成為含摄女性的雌雄同体之理想典范,但戴利警告女性被这种形象引诱的危险,因為她认為这最终可能会导致疯狂。她进一步指出:「我们大可预料到男性们会崇拜太女性化的狄奥尼索斯,因為他神话般的存在预示了人们将女性全部消除的企图。」

从的例子中,我们开始可以瞭解女性被男性取代之过程是如何演变的:首先是莲花神的神话、她的特徵、甚至她最基本的属性,也就是她神奇的生殖能力,被併入一男神身中;接著,她逐渐失去女神的角色,而被降级成為男性的母亲或是配偶。其他的女性神祇—她们曾表徵女性神性不同的层面,如愤怒而强大的破坏力—亦遭遇了相同的命运,导致图像学中只有男性的主体性受到重视。男性神祇,例如佛陀, 总是完整地保有其中心主体性,且从来不被描述為某一特定女神「的配偶」;而女性神祇虽然有时候凭著自己的的能力被供奉,但总是被贴上「配偶」标籤。甚至在图像学裡,藏传佛教的男性神总是被呈现為主体—以正面显示,而与他进行的女配偶则是背对著观眾。正如艾德海德.赫曼方德(Adelheid Herrmann-Pfandt)所指出的:「以下的现象显示了女性神祇的功能,是作為男的附属品……在大多数高阶的坦特罗双身像中,可以清楚看出双臂女神比起大而多臂的男神相对小很多。」 在冥想中,交合的双身像之象徵性结构成為坦特罗冥想的核心。无论如何,由於男性神祇被描绘為主尊,女性冥想者必须臆想自己成為男性,而男性冥想者则维持自己的性别,想像自己成為神祇,并拥有一位女明妃。赫曼方德的结论认為,在图像学中,这类的呈现确保了「在男女关系中,女性是附属品」;而且藉由这些修法,「男性可以确认為同一性别,而女性则必须改变自己的性别—於心理上变换她的性别。」

从物质的层次来看,有关性别与莲花的关系,可进一步从莲花实际的特性显示出来,而这些是值得注意的。它古老的象徵意义,远从埃及、中国、日本以及印度等地区所发现,强调了这个美丽花朵啟发想像的力量;由於它具有於水中(而非土壤中)由母体自我再生的惊人能力,以及经播种后有难以想像的能力而得以繁衍长达二百年之久。在这些无疑地被古代人视為神奇的特性,逐渐被人们与繁衍本身的神奇力量联想在一起,所以莲花普遍性地与生育、新生,以及母神被联想在一起。然而它不单只是一个象徵性的植物而已。於西元1999年在英国曼彻斯特大学一个科学性的研究中,发现於埃及木乃伊遗体中有莲花植物的微量遗跡,经过分析植物的叶子,证明其性质显示出与当今使用於脑部与老化过程(Ginkgo)以及引起性欲方面(威而钢Viagra)的药物几乎有著完全相同的生化学特质。同时并得知,印度人也食用莲花的种子与根茎,而在西元前一千年时有许多种类的莲花被引进了埃及。因而,古代的莲花被当作药物来服用,由於它的性质与性欲的活力及长寿有关而受到重视,这也是印度谭崔行者的两个主要关注的重点。由於它富有象徵意义以及在医药上的特性,似乎因為这样的缘故,莲花对坦特罗修行者有双重的效用,它除了被当作药物外,同时在宗教领域中也被当成各种不同的表徵。

最后莲花成為一种风格化的象徵,比方说,它成為埃及人用在建筑物上的密码,以及於佛教中象徵性的宝座,而随著这些表徵的出现,它的意义也跟著改变。在整个佛教中,它表徵了超然的证悟境界。由於莲花纯净、根部深植於淤泥、处於水中而不受污染的特性,就如同佛陀的心境是被视為超越对生死轮迴或缘起存有的世俗、不净的执著。因此,视莲花作為女性繁衍力典型的古老意象已经被遗忘了,而莲花已成為一种表达与佛陀完美的男性身体有关的超然性之概念。

在的图像学中,莲花出现在诸神祇之图画中,成為诸佛、男神、女神或喇嘛的宝座。它的象徵意义还不仅於此,因為它也代表了清净的男性完全不再被女性染污。在宗教经典中,「莲花所生」就等同於是证悟、或从清净所生而非世俗所生。这是莲花生(Padmasambhava)(的上师仁波切)的特别称号,据说是他把坦特罗佛教引进,且他的梵文名字即暗示著他从莲花(梵文padma即是莲花之意)出生的身分。这个神话与其他许多述说这位「英雄」出生过程的神话一样,藉著将他的出生归於神奇之力、外於女性范围,而将男性与其母亲切割;在本案例中,如同古代一样,莲花被用来表徵。在埃及,类似的表徵是很广泛的。比方说图像中的太阳神Hermopolis,经常被描绘為处在莲花的花瓣中,而且外表与莲花生极為相似。

在许多文化中,它表徵了出生、再生、不灭;它的影响力大到使人们保留了它视觉上的效果,让它以风格化的形态出现於建筑物与设计上,并成為多种神祕符号中的清净表徵。一位研究曼陀罗象徵意义的当代分析家认為,曼陀罗乃是在亚洲宗教中的神祕几何图案,指出了在曼陀罗中象徵性的莲花圈所代表的意义。他认為莲花圈代表了莲花生—佛陀的转世—纯净的出生。佛陀的出生被描绘為「在女性方面不够纯净」,因此他后来在投胎转世的出生过程不得不「作进一步的调整与改善」。 换句话说,不但佛受孕的过程是被视為具有象徵意义,且祂原本透过女性身体出生的过程,在制度中,也必须被纯净的象徵物—即莲花—取代。

在莲花女神消逝后,她的特徵广泛地出现在藏传佛教新的图腾中,这只是她被降格的一个现象之一,因為在藏传佛教的图像学中,她与本母的全新身相被联结在一起。这位般若佛母(Prajnaparamita)〔译註:Prajnaparamita即梵文「般若波罗蜜多」(智慧到彼岸)](藏文為 yum.chen.mo.,「本母」)儘管保留了她古老女神原身的一些特徵,但就如约瑟夫.坎贝尔(Joseph Campbell)针对这位新的翻版所指出的:「莲花女神的古代样式……其意涵如今已经完全被改变了。」 (粗体字為作者本人之强调)上述意涵与身相之改变,凸显了藏传佛教特别著重父权主义;在藏传佛教所创造的体制下,女性在图像绘画中看似崇高的地位,在(现实)社会裡是看不到的。坎贝尔观察到这种现象时解释,女神形象的改变,乃是从一位「象徵尘世物质与快乐、生育力与世俗生活之母性女神」,变成為一位「超越世俗的觉醒之最高代表」。 虽然新的角色听起来很伟大,然而我们必须认清一个重点:上述定义所影射的超然性终究仅只对男性有利,而女神也是藉由男性的定义才有存在的可能。人们总是从他的观点或从与他的关系之角度来观看女神,使女神缺少了人们所赋予男性的实质性与主体性。因此,在本母失去她身為原始创造者与母亲的象徵意义之情况下,她在新的体系中,被降级為最终仅指是在帮助人们获得社会和利益—特别是男性僧团之利益—的一个形象罢了。

资料来源: